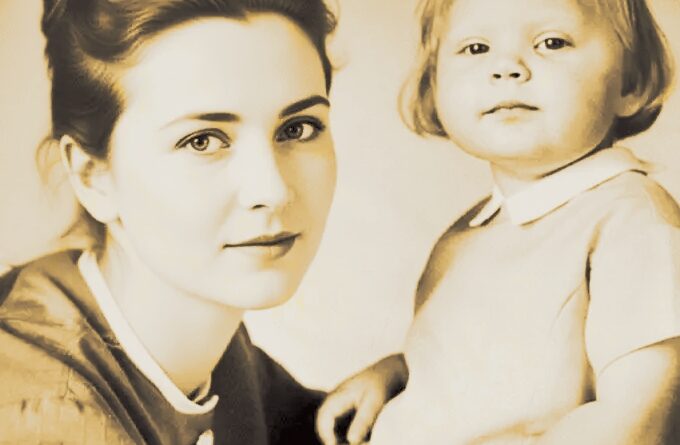

Она наконец узнала, почему он лгал

Холодный ноябрь 1941-го гудел в сплетённых ветвях, словно ветер сам стал живым и сердитым. Земля, перемешанная с сырой глиной, держала колеса телеги так крепко, будто не хотела отпускать. Каждое движение уставшей лошади давалось с трудом, а колея, наполненная ледяной водой, раз за разом тянула её назад.

— И куда ж мы по этой трясине пробьёмся… — всхлипнув, прошептала Марфа Степановна, прижимая к мокрым глазам край платка.

— Дотянем, — упрямо ответил Тихон Петрович, натягивая вожжи, словно надеялся силой собственных рук разогнать грязь и холод. — Не бросать же в поле. Потерпит ещё малёхо.

На телеге, укрытая сеном, лежала молодая женщина. Лицо её побелело от боли, губы теряли цвет, дыхание становилось всё чаще и несдержаннее. Каждая схватка прожигала тело до онемения, и хотелось лишь одного — чтобы всё кончилось как можно скорее: и муки, и дорога, и ледяной ноябрь.

Мать наклонялась к ней, гладя напряжённый живот:

— Терпи, дитятко. О муже думай. О малыше.

— Я только о них и думаю…, — выдохнула она, сжав зубы.

— Как назовёшь? — шёпотом спросила мать, будто боялась потревожить невидимую грань между жизнью и рождением.

— Леонид сказал, если девочка — Лида, если сын — Вася.

Марфа кивнула, пытаясь улыбнуться. Тихон уже сворачивал с дороги, выискивая твёрдый участок, и когда впереди показались серые трубы завода, все трое будто разом выдохнули.

Больница встретила их сыростью коридоров и резким запахом карболки. Стоило донести роженицу до дверей палаты, как мучительный ритм схваток стал невыносимым, и вскоре крик новорожденной девочки прорезал стерильную тишину. Маленькое красное личико, горячее и живое, в одно мгновение смыло с матери боль и страх.

— Лидочка… так велел отец, — прошептала она, прижимая к груди крохотный свёрток. — Ради тебя он вернётся. Должен…

Когда младенца унесли, она попросила бумагу, чтобы написать мужу. Медсестра, угрюмая и раздражённая, выдала карандаш, не глядя, тяжело вздохнула, снова швырнула папку.

— Вам нехорошо? — осторожно спросила мать.

— Не до разговоров, — отрезала женщина, хлопнув дверью.

Вернувшись в палату, Клавдия увидела, как соседка по койке торопливо складывает вещи. Совсем юная, бледная, с опущенным взглядом.

— Уже уходите? — тихо спросила она.

— Да, — ответ прозвучал так глухо, будто девочка говорила из глубины колодца.

Она шагала к выходу медленно, будто боялась потерять что-то невидимое, но необходимости это уже не отменяло. В воздухе остался её тихий запах и необъяснимое, тяжелое чувство.

Спустя несколько минут вернулась медсестра. Бросила недовольный взгляд на пустую кровать.

— Вот так. Ушла сама. А дитя тут бросила. Суд судьбой займётся, — пробурчала она и вышла.

Клавдия не сразу осознала сказанное. Лишь переспросила еле слышно:

— Оставила… совсем?

— Некуда ей, — донеслось из коридора. — Вот и всё.

Молодая мать прижала свою девочку крепче. Невозможно было представить — отпустить, отказаться, забыть. мысли путаясь с чувствами, тянулись в сторону той юной, бледной, исчезнувшей в дверях, оставившей здесь сущий комочек жизни.

К вечеру палата опустела. Снаружи шелестел холодный ветер, будто отмерял долгие ночные часы. Клавдия лежала, не смыкая глаз, прислушиваясь к дыханию дочери за тонкой стенкой. Медсестры не спешили приносить новорождённую, объясняя проверками, записями, осмотром. Но ей всё же удалось выпросить ребёнка к себе, и когда тёплый комочек оказался на руках, мир снова приобрёл смысл.

В коридоре кто-то ругался, ссорился из-за невыданных бинтов и перепутанных списков эвакуированных. Война пробиралась в стены больницы не шумом пушек, а бесконечной усталостью, недосыпом, непоправимой нехваткой людей и тепла. Но здесь, под тонким одеялом, Лида спала, как будто не знала, что за окнами рушится старый мир.

Ночью тишину нарушил глухой плач младенца из соседней комнаты. Тот самый оставленный ребёнок. Плач не прекращался долго, и Клавдия не выдержала. Поднялась, закутала Лидочку и тихо приоткрыла дверь. В коридоре дежурная сидела с кружкой горячей воды, измученно опустив плечи.

— Может, его к матери? — спросила Клавдия.

— Какой матери? — подняла глаза медсестра. — Ушла. Даже справку о выписке не забрала. Лишь каплю молока на пелёнку оставила — и всё.

— Куда ей? Война… зима…

— Вот именно. И всё равно ушла.

Слова, сказанные без злобы, но со стёртой усталостью, болезненно кольнули. Младенец вновь заплакал, будто внутри тонкой груди билось отчаянное требование не быть забытым.

— Он замрёт так, — тихо сказала Клавдия. — Без рук, без голоса рядом. Никто не выдержит.

Дежурная лишь кивнула, но не тронулась с места. Слишком много новорождённых, слишком мало молока и сил.

Наутро Клавдию выписали. Марфа Степановна пришла, накинув старую шаль поверх пальто, и сразу потянулась к внучке. Лида спала в корзинке, тихая и спокойная. Но стоило выйти в коридор, раздался новый плач. Тот же. Глухой, отчаянный.

— Опять он, — пробормотала старшая сестра, пытаясь убаюкать мальчика. — Третий час не замолкает.

Девочку, оставившую ребёнка, никто не искал. Её не ждали ни здесь, ни в городе. Слишком много беспамятных беглецов, сирот войны, матерей, потерявших дом, мужей, имя.

Когда Клавдия подошла, ребёнок уже захлёбывался от крика.

— Можно я возьму его? — спросила тихо.

Сестра, удивившись, протянула мальчика.

Он прижался к её груди как будто знал её запах. Такой лёгкий, хрупкий, с крошечными руками, отчаянно цепляющими воздух. Он замолк почти сразу, и медсестра, наблюдая, покачала головой:

— Привыкнет ведь. А вам сейчас о своём заботиться. И муж на фронте.

— Пусть хотя бы не плачет, — ответила Клавдия. — Пусть почувствует, что его слышат.

В коридоре запахло морозом: дверь распахнули, впуская очередных раненых. Хлопали носилки, шуршали бинты, и в этой бесконечной беготне двоих новорождённых удалось спрятать в уголке палаты, где тишина держалась чуть крепче, чем на остальном этаже.

— Как его звали бы? — спросила Марфа, когда они остались минуту одни.

— Она не сказала, — серьёзно ответила Клавдия. — Просто молчала.

— Молча и ушла.

Они долго смотрели на спящих детей: одну — желанную, ожидаемую, другую — судьбой подброшенную, сироту без имени и дома.

Пока оформляли документы, пока искали в журналах записи и фамилии, пока выясняли, куда направили молодых матерей, Клавдия сидела, сжимая в ладонях обе крошечные ладошки. Одной дочери хватало её молока, другой давали разведённую смесь, чтобы не разрывать тонкий мир между долгом и сердцем.

Завотделением, серьёзная женщина с усталым лицом, наконец вернулась:

— Та девочка ушла без подписи, без отметки. Ищут её не будут. Пусть числится оставленной. Мы отправим мальчика в городской приют, но вы можете подать заявление, если хотите оформить опекунство. Конечно, сейчас тяжело, муж на войне…

— Он бы не оставил, — тихо сказала Клавдия. — Ни одну из них.

На улице снег падал медленно, будто боялся тревожить землю. Лошадь ждала у ворот, а на возложенной сене лежали две корзинки. Марфа, прижимая шаль к горлу, спросила нерешительно:

— Ты уверена, что силы будут?

— У меня нет выбора, мама. Он не просил появиться на свет. Но пришёл. Значит, кто-то должен остаться рядом.

— А когда муж вернётся…

— Он поймёт. Если война не отнимет его совсем.

Дорога домой была та же, что привела их сюда, но теперь она казалась легче: не тянула колея так настойчиво, не мерзло дыхание так остро. Тишина в телеге была новой — полной ещё не осознанных слов. Лида спала, мальчик тихо сопел, прижавшись к краю корзины.

Тихон, управляя лошадью, только изредка оборачивался:

— Двое у нас теперь, стало быть.

Марфа перекрестилась и прошептала почти неслышно:

— Дай Бог сил пережить. Всем.

Дом встретил запахом печи и тёплым светом лампы. Марфа сразу принялась раскладывать пелёнки, кипятить воду, укладывать детей рядом. И ночь, опустившаяся на деревню, впервые за долгие месяцы не казалась бесконечной.

Снег скрипел за окном, огонь потрескивал в печи. Война не отступила ни на шаг — она осталась в телеграммах, в новостях, в чёрных списках и похоронках. Но в этой комнате два новорождённых тихо выводили свои дыхания, не зная, что мир снаружи расколот на страх и голод.

Клавдия сидела, не сводя глаз с их лиц. Один — продолжение её любви. Второй — неведомый подарок, брошенный судьбой. Ни в одном не было вины, лишь требовательная нужда быть живыми.

И она поняла: здесь, в этом зимнем доме, её жизнь разделилась на до и после. Не по приказу, не по записке начальства, не по распоряжению госпиталя. А по тихому вздоху крошечного сироты, который больше не плакал в одиночестве.

С первыми морозами зима вплотную обосновалась в деревне. С каждым утром окна покрывались таким плотным узором инея, будто сама ночь решила расписать стекло так, чтобы скрыть за ним боль, потерю, тревогу ожидания. Война не отступала, но дом Клавдии теперь жил по другому ритму — тише, внимательнее, с двойной пульсацией младенческого дыхания.

Дети быстро вошли в её дни. Лида просыпалась ровно и спокойно, едва шевеля губами, а мальчик — всё так же безымянный — цеплялся за неё с первой минуты кормления, будто боялся, что рука, согревшая его одну ночь, исчезнет ещё до рассвета. Имя приходило само: иногда она повторяла вслух «Вася», будто проверяя, подходит ли звуку его дыхания это слово. Но каждый раз что-то оставалось недосказанным. Вася — имя, обещанное мужу, обещание, ложившееся на сердце слишком тяжёлым грузом. И всё же назвать его иначе казалось предательством той, что ушла, не оборачиваясь.

Письмо от Леонида пришло ближе к Рождеству. Тихон привёз его из волостного правления, будто тёплый свет принёс в ладонях. Клавдия прижимала конверт к груди, но сердце тянуло время — боялось открывать, будто знало: каждая строчка написана там, где слишком много стали и холода.

«Жива ли? Родила? Молю Бога узнать имя нашего ребёнка».

Ни одной жалобы, ни одного намёка на страх, лишь просьба — мягкая и крепкая. Её руки дрожали не от стужи. Лида в это время спала, а мальчик ворочался, будто угадывая напряжение воздуха.

— Напишешь, — сказала Марфа, стараясь держать голос уверенным. — Написать надо обо всё… об обоих.

— Обоих… — повторила Клавдия, и слово стало решением.

Когда она ночью села за стол, достала тонкий карандаш и сложенную пополам бумагу, тишина не мешала, а помогала. За окном снег ложился медленно, аккуратно, будто боялся потревожить каждого, кто пытался пережить этот год.

«Леонид, родилась Лида. И ещё мальчик. Сына оставили в больнице. Я взяла его к себе. Он кричал, пока не прижимала. Не могла иначе. Прости, если это покажется трудным. Но ты бы сделал так же».

Подписывать письмо она не смогла сразу. Долго смотрела на спящих рядом детей, на их крошечные лица и пальцы, на дыхание, наполняющее комнату чем-то живым и правдивым. Каждый вдох закреплял выбор, сделанный не разумом — сердцем.

Ответ пришёл только весной. Но пришёл — и это значило, что муж жив. Давно не та струйка уверенности, что была осенью, но всё же живая связь. Его строки были короче, будто написаны на бегу между тревогами и приказами.

«Спасибо за обоих. Имя дай сам. Молюсь, чтобы держал их так, как держала бы я».

В тот вечер Клавдия окончательно решила: мальчика будут звать Василием. Не потому, что так договорились до войны, а потому, что в этом имени жила сила продолжения. Лида — тёплая тишина, Василий — выдох надежды.

Деревня встречала весну с опаской. Снег таял, но грязь ещё не давала почувствовать обновление. Люди выходили на крыльцо, вглядываясь в дорогу: с фронта приходили списки пропавших, похоронки, редкие письма, и каждый звук лошадиных копыт заставлял сердца замирать. Но там, где младенцы учились держать головку, мир не разрушался. Он вытягивался вверх, шаг за шагом, без громких слов.

Мальчик набирал вес медленнее, чем Лида, и часто просыпался с тихим всхлипом, словно память о первых днях всё ещё хранилась в его груди. Стоило ей поднять, прижать, как он успокаивался и впивался взглядом в лицо — в тот свет, который теперь называл домом.

Ходили слухи, что его мать нашли в другом городе, что она пыталась устроиться на швейную фабрику, но документы отсутствовали, имя в списках не значилось. Всё расползалось как туман. Никто не знал точно, никто не пытался выяснять. Война создавала слишком много судеб без обратного адреса.

Однажды вечером, когда в печи угасал огонь и ночь приняла дом под крыло, Клавдия услышала знакомый стук. Редкий, нерешительный, будто человек за дверью долго учился снова просить о входе. На пороге стояла она — та самая девочка, бледная, с тонким шарфом вместо пальто. Смотрела не на Клавдию, а куда-то за её плечо, вглубь, туда, где два младенца спали рядом.

— Я не забыла, — прошептала девушка так, будто боялась пропасть от собственного звука. — Просто не могла остаться. Тогда. В ту ночь.

Слова давались ей тяжело, словно сама память превратила каждое объяснение в камень.

— Я… хотела увидеть. Хоть раз. Убедиться, что он… — она запнулась, — не один.

Клавдия не ответила сразу. Смотрела — спокойно, внимательно. В этом взгляде не было ни осуждения, ни жалости. Лишь понимание: мир не для всех несёт силы одинаково.

— Он не один, — сказала она, отступив в сторону.

Девушка вошла, шаг за шагом, будто училась верить в воздух. Наклонилась над кроваткой. Мальчик спал широко, уверенно, как тот, кто знает дыхание тепла. Девушка коснулась пальчиком его пелёнки, не дотрагиваясь до кожи — будто не имела права.

— Спасибо, — почти шёпотом. И тихо: — Вы продолжайте. А я уйду.

Она уже взялась за дверную ручку, когда Клавдия произнесла:

— Если захочешь прийти ещё — приходи.

Девушка кивнула, не оборачиваясь. Исчезла так же тихо, как в тот первый день — но теперь не оставила пустоты. Лишь слабый запах дешёвого мыла и тонкую трещину надежды: может, однажды она сможет вернуться не как беглянка, а как мать.

Июнь принёс долгий день, жаркий ветер, траву, поднявшуюся к окнам. Марфа расстилала на крыльце пелёнки, Тихон строгал доски, ремонтируя калитку, а дети уже учились переворачиваться. Лида улыбалась первым зубам, Василий тянулся к свету так упорно, будто каждый луч принадлежал ему по праву.

Война всё ещё шла. Письма приходили реже. Но дом жил двумя голосами, двумя шагами роста, двумя тёплыми ладошками, вытягивающими к жизни всё, что оказалось сильнее холода.

Ночью, когда окна оставались распахнутыми, а звёзды светили так ясно, будто хотели быть ближе, Клавдия держала детей и думала, что самое трудное не в том, чтобы родить, приютить или дождаться. Самое трудное — не забыть того, кто был до, и того, чей голос ещё не вернулся.

Когда-нибудь Леонид откроет дверь. Увидит двоих. Никакой бумаги не сможет объяснить им так, как объяснят простые жесты: Лида коснётся его пальцев, Василий уткнётся в плечо, принимая мужчину не по крови, а по дому.

И тогда закончится не война — она продолжит рвать мир. Тогда закончится их разрыв. В тот миг, когда трое взрослых поймут: отныне живут не прошлым, не страхом, а теми маленькими грудными вдохами, что научили их заново верить в свет.

Читайте другие, еще более красивые истории»👇

Конец здесь был тихим, без парадов.

Но именно такой конец оставался верным.