Она наконец узнаёт давно скрытую правду

Я восемь лет приводила в порядок его кабинет, и всё это время он так и не догадывался, что я — мать того самого мальчика, которого он когда-то бросил в выпускном классе.

Мне было всего семнадцать, когда я узнала, что жду ребёнка. Заканчивался последний год школы в Воронеже, и моя единственная мечта была — окончить учёбу и выбраться из бедности. Николай Орлов сидел со мной за одной партой: общительный, уверенный, из обеспеченной семьи. А я — дочь сапожника и продавщицы яблок — и взглянуть на него боялась лишний раз.

Когда я сказала ему, что беременна, он будто окаменел.

— Ты уверена? — сорвался у него, голос едва держался.

— У меня никого другого не было. Это твой ребёнок.

После этих слов он исчез из моей жизни. Не сказал больше ни слова. Через несколько дней стало известно: его родители срочно отправили его учиться в Англию.

Мама нашла в моём рюкзаке справку из женской консультации.

— Ты хочешь опозорить нашу семью? Иди к отцу своего дитя! — кричала она, тряся бумажку.

— Мам… я не знаю, куда мне идти…

— Тогда убирайся отсюда. Грешникам здесь не место.

Так я оказалась одна — с животом, который становился всё тяжелее, и со страхом, который сжимал меня до боли. Я ночевала в недостроенных домах, подрабатывала стиркой чужого белья, торговала апельсинами на рынке.

Когда начались схватки, я добралась до тёти Стеллы — местной повитухи. Мокрая от дождя, почти без сил, я родила под старой яблоней за её домом.

— Потерпи, милая, уже почти… — шептала она, вытирая мне лоб.

Малыш появился на свет тихо, сжатые кулачки дрожали.

— Имя? — спросила тётя Стелла.

— Кирилл… потому что если Бог что-то решил, этого не изменить.

Жизнь стала непрерывной борьбой. Мы спали на чужих матрасах, мерзли, голодали. Когда сыну исполнилось шесть, он спросил:

— Мам, а мой папа где?

— Он далеко, родной. Когда-нибудь вернётся.

— А почему не звонит?

— Наверное… заплутал.

Он так никогда и не нашёл путь к нам.

Когда Кириллу было девять, он серьёзно заболел. Высокая температура, слабость, кашель.

Врач сказал спокойно, будто речь не о чьей-то жизни:

— Операция несложная. Но стоит шестьдесят тысяч.

Таких денег у меня не было. Я взяла в долг, продала кольцо, старый приёмник… но собрать нужную сумму не смогла.

Я хоронила сына одна — с порванной фотографией его отца и его маленьким синим одеяльцем в руках.

— Прости меня, Кирилл… я не смогла…

После похорон я уехала в Москву — просто чтобы продолжать жить. И устроилась уборщицей в «G4 Холдинг», крупную технокомпанию в Москва-Сити.

— Форма коричневая, смены ночные. К руководству не обращаться. Работайте тихо, — сказал начальник.

На седьмом этаже был кабинет с дорогими дверными ручками и толстым ковром. На табличке красовалось: «Николай Орлов, генеральный директор».

У меня дрожали руки.

— Нет… не может быть…

Он сильно изменился: стал выше, крепче, богаче. Блестящий костюм, дорогой парфюм. Но взгляд — всё тот же: холодный, заносчивый, как будто мир обязан ему заочно.

Каждую ночь я убирала его кабинет. Раскладывала документы, протирала стол, выбрасывала мусор…

Он проходил мимо и даже не задерживал на мне взгляд.

Однажды, когда я протирала стеклянную поверхность его стола днём, мой бейдж с именем «Анна» упал на ковёр.

Он поднял его и внимательно посмотрел на меня:

— Имя знакомое… Вы раньше жили в Воронеже?

Я улыбнулась натянуто:

— Нет, сэр.

Он даже не попытался вспомнить. Вернулся к ноутбуку, будто я — кусок мебели.

Позже, когда я мыла пол в конференц-зале, услышала его смех. Он сидел с коллегами, бокалы звенели, разговоры текли легко, бездумно.

— Да у меня в школе роман был, — хвастался он. — Девчонку одну умудрился надуть. Она уверяла, что ребёнок от меня. Но вы же знаете, какие бывают бедные девицы… им только повод дай.

Компания расхохоталась.

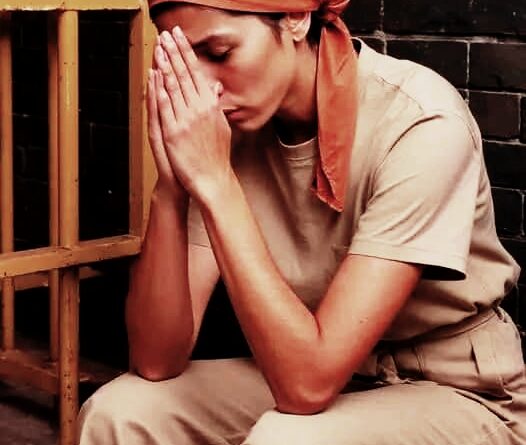

Швабра выпала из моих рук. Я выбежала в туалет, закрыла дверь и долго плакала, сжимая рот ладонью, чтобы никто не услышал.

— За что… Господи… почему мне?…

Я вышла из туалета только тогда, когда глаза перестали жечь. Рабочая смена ещё продолжалась, но внутри будто что-то оборвалось: я перестала чувствовать страх, стыд, унижение. Осталась лишь пустота, тяжелая и неподвижная, как камень. Я вернулась к ведру и швабре, продолжая работу автоматически, словно машина.

На следующее утро, когда я пришла в кабинет Николая, на его столе лежала стопка бумаг. Он говорил по телефону и, заметив меня, жестом указал на коробку с мусором. Я вытряхивала корзину, стараясь не поднимать глаза. Он ходил по кабинету, отрывисто отвечая кому-то:

— Нет, я не поеду. У меня встреча. Перенесите… Да, я сказал — перенесите!

Я слушала его голос и думала о том, как много всего мы пережили в разных мирах. Он шёл по жизни уверенной поступью, а я в это же время теряла сына под дождём на заброшенном кладбище. Он строил карьеру, а моя судьба рассыпалась на осколки.

Когда он положил трубку, в кабинете повисла тишина. Я почувствовала, что он смотрит на меня.

— Анна, да? — произнёс он неуверенно.

— Да, — ответила я, продолжая вытирать стол.

— Вы… давно работаете здесь?

— Восемь лет.

— Странно. Я будто бы видел ваше лицо когда-то.

— Наверное, путаете, — сказала я ровно, словно внутри не кипела буря.

Он пожал плечами и вернулся к бумагам. Для него я всё так же была частью мебели. Но во мне уже зрела мысль, от которой внутри становилось тесно: дольше молчать невозможно.

Я боялась не его, а того, что стану навсегда той женщиной, которая проглотила свою правду.

Прошла неделя. Я избегала его взгляда, делала работу быстро и молча. Но судьба, словно издеваясь, всё время сталкивала нас лицом к лицу: то он входил в кабинет, пока я пылесосила, то задерживался вечером, когда я мыла полы.

Однажды вечером он вышел из кабинета последним. Я уже заканчивала уборку, когда услышала его:

— Анна, подождите минуту.

Я обернулась. Он стоял рядом с окном, освещённый неоновым светом. В его глазах читалось напряжение.

— Простите… — начал он. — Могу ли я задать немного странный вопрос?

— Да.

— Вы уверены, что мы нигде не встречались раньше?

Я смотрела на него и видела перед собой мальчика из школы — испуганного, растерянного, бегущего от ответственности. Только теперь на нём был дорогой костюм, а жизнь вокруг изменилась до неузнаваемости. Он ждал ответа, но я уже знала: правда всё равно прорвётся рано или поздно.

— Мы встречались, — сказала я тихо. — Но вы не помните.

Он нахмурился.

— Где?

Я закрыла глаза на секунду.

— В Воронеже.

Он шагнул ближе.

— Кто вы?

— Та, кому вы сказали, что ребёнок — «ошибка», — прошептала я.

Он будто окаменел. Лицо побледнело, взгляд застыл.

— Что вы… хотите этим сказать?

Внутри поднялась боль — тёплая, едкая, слишком живая.

— Я была той девушкой. Вы бросили меня беременной. Отправились в Англию. А я осталась одна. Я вырастила сына, которого вы никогда не увидели. Он умер, когда ему было девять. И я… — голос сорвался. — Я не смогла его спасти.

Молчание было тяжёлым. Только шум города за стеклом.

Николай сел в кресло, будто ноги отказали. Он смотрел на меня широко открытыми глазами, словно впервые в жизни увидел человека, а не обслуживающий персонал.

— Сын… — выдохнул он. — У меня был сын?

— Да.

Он провёл рукой по лицу, не находя слов.

— Почему… почему вы ничего не сказали раньше?

Я горько усмехнулась.

— Сказала. Когда мне было семнадцать. Вы спросили, уверена ли я. И ушли.

Он опустил голову, долго молча дышал.

— Я… — он не знал, как продолжить. — Я был мальчишкой. Испугался. Родители… они сами всё решили. Мне казалось… что так правильно.

— Правильно? — голос дрогнул. — Правильно — это когда ребёнок растёт без отца? Когда мать ночует на сыром бетоне, чтобы купить кашу? Когда врач говорит: «Операция простая, но денег нет»? Это правильно?

Он закрыл глаза, сжав кулаки так, что побелели костяшки.

— Я не знал… — прошептал он. — Честно… не знал.

— Вы не хотели знать, — сказала я. — Между «не знал» и «не хотел знать» — целая жизнь.

Он сидел неподвижно, словно его ударили. Потом поднял взгляд:

— Как его звали?

— Кирилл.

Это имя будто пронзило его. Он повторил его едва слышно:

— Кирилл…

Я отвернулась, чтобы не видеть его реакцию. Но услышала шаги. Он подошёл ближе.

— Анна… — голос сорвался. — Простите меня. Я знаю, что не имею права просить… но дайте мне шанс хоть как-то исправить…

Я подняла голову.

— Исправить? — повторила я. — Восстановить жизнь сына? Вернуть девять лет, которые он ждал? Вернуть меня в дом, из которого меня выгнали? Вернуть здоровье, которое у него отобрала бедность?

Он опустил руки.

— Нет… я ничего не верну. Я понимаю.

— Тогда что вы хотите исправить?

Он замолчал. Долго. Смотрел в окно, на огни, словно искал там ответ.

— Себя. Я больше не тот мальчик, которого вы помните. Но, видимо, во мне ещё многое от него осталось. Я… не знал, что нёс такую вину.

Я глубоко вдохнула.

— Вину несла я.

Он кивнул, не споря.

— Я могу помочь вам сейчас. Не как компенсацию. Не как долг. А как человек, который понимает, что разрушил чужую жизнь. Разрешите мне хотя бы сделать так, чтобы ваша жизнь больше не была такой тяжёлой.

— Вы думаете, мне нужны деньги? — спросила я резко.

— Нет. Я думаю, вам нужна справедливость. И уважение.

Эти слова выбили воздух из груди. Я впервые увидела в его глазах не высокомерие, не холод… а искренность. Настоящую. Болезненную.

Я почувствовала, как внутри что-то ломается — та самая старая, каменная боль.

— Я не знаю, чего мне нужно, — сказала я честно. — Я всю жизнь думала только о том, как выжить. О том, как накормить сына. Как найти хоть одну тёплую ночь. А теперь…

Голос дрогнул.

— Теперь я просто хочу жить без прошлого, которое меня душит.

Он медленно кивнул.

— Я помогу вам. Без условий. Без вопросов. Не потому что обязан… а потому что хочу сделать хоть один правильный выбор.

Я смотрела на него долго. Потом выдохнула:

— Посмотрим, Николай. Посмотрим, способен ли человек на самом деле измениться.

Он не стал настаивать. Лишь тихо ответил:

— Я докажу.

И впервые за восемь лет, уходя из его кабинета, я чувствовала не унижение… а надежду, которую боялась даже произнести.

Я вышла из кабинета, закрыла за собой дверь и медленно прислонилась к стене. Казалось, мир вокруг стал тише, будто кто-то убавил громкость жизни. В груди мешались усталость, опустошение и что-то новое — робкое, недоверчивое ощущение того, что впереди может быть иной путь, не похожий на прошлые годы.

Следующие дни прошли неожиданно спокойно. Николай держался выдержанно, говорил со мной уважительно, не позволял себе ни резких фраз, ни взглядов сверху вниз. Он словно заново учился быть человеком, который отвечает за свои поступки. Я видела, как он старается, и это сбивало с толку. Внутри меня жило два голоса: один шептал, что верить ему — снова обречь себя на боль; другой просил дать шанс хотя бы на то, чтобы прошлое больше не управляло настоящим.

Через неделю он попросил меня зайти в кабинет после работы. Я приготовилась к неприятному разговору — мало ли что пришло ему в голову. Но когда вошла, увидела на столе небольшой лист.

— Это не компенсация, — сказал он, будто угадав мои мысли. — И не попытка купить прощение. Это то, что я должен был сделать много лет назад.

Я взяла документ. Это был приказ о переводе меня на должность административного сотрудника с нормальным графиком, медицинской страховкой, отпуском и высокой зарплатой. Настолько высокой, что я несколько секунд не могла вымолвить ни слова.

— Зачем? — спросила я.

— Потому что вы заслуживаете нормальной жизни, — ответил он спокойно. — Не жалости. Не подаяния. Нормальной, человеческой жизни, которая вам была положена с самого начала.

Я почувствовала, как горло сжалось. Он больше не смотрел на меня как на прислугу, как на тень, мелькающую в коридорах. Его взгляд был прямым, честным и в каком-то смысле покаянным.

— Я не буду обещать, что приму это сразу, — сказала я, медленно опуская бумагу. — Мне нужно время.

— Возьмите столько, сколько потребуется.

Он сказал это тихо, без нажима, и впервые за годы я ощутила, что кто-то не требует от меня ответа «здесь и сейчас», не загоняет в угол, не решает за меня.

Новая должность давалась непросто. Я привыкла ходить по офису почти невидимой, видеть мир людей сверху, пока сама мету пол на коленях. Теперь мне выдали пропуск другого цвета, провели в просторный кабинет, посадили за стол рядом с окном. Поначалу руки дрожали, когда я печатала письма. Я боялась сделать ошибку, боялась, что меня высмеют или прогонят.

Но никто не смеялся. Коллеги удивлялись моему появлению, но относились корректно. Некоторые узнавали меня как «ту самую женщину, которая раньше убирала», и я ловила их взгляды — недоверчивые, осторожные. Но мне было всё равно. Я знала, через что прошла, и знала, что впервые в жизни получаю шанс не выживать, а жить.

Однажды, спустя месяц, Николай попросил меня зайти к нему после планёрки. Когда я вошла, он стоял у окна, глядя на вечерний город.

— Анна… я хотел спросить… — он замялся, подбирая слова. — Могу ли я что-то сделать для памяти Кирилла?

Этот вопрос ударил сильнее всего. Я сжала руку, чтобы не дрогнуть.

— Для памяти сына… — повторила я тихо. — Что вы имеете в виду?

Он обернулся, и в его глазах не было ни показного сожаления, ни попытки давить на жалость.

— Может быть, фонд. Или программа помощи детям, которые оказались в положении, схожем с вашим. Вы решите, как это должно выглядеть. Я просто хочу, чтобы его имя жило. Чтобы мир стал хоть чуть-чуть другим благодаря ему.

Я закрыла глаза. Передо мной всплыло лицо Кирилла — маленькое, серьёзное, с той самой привычкой нахмуривать брови, когда он пытался понять что-то трудное. Он бы хотел, чтобы его имя помогало кому-то. Он всегда протягивал руку, когда видел, что кто-то плачет.

— Я подумаю, — сказала я. — Это… важно.

Он едва заметно кивнул.

— Столько лет я боялся правды, — признался он. — Но хуже всего то, что из-за моего страха страдали вы. Если бы я мог вернуть время…

— Время никто не вернёт, — мягко сказала я. — Но изменить сегодняшний день — можно.

Пауза была долгой, но не неловкой.

— Спасибо, что не отвернулись от разговора, — сказал он.

Я посмотрела на него внимательно.

— Я не простила. И не знаю, смогу ли когда-нибудь. Но я вижу, что вы пытаетесь. Это уже много.

Он улыбнулся едва заметно — впервые без самодовольства, без ледяной маски. Просто по-человечески.

Прошло три месяца. Фонд имени Кирилла Орлова — я настояла оставить его фамилию, чтобы он хоть в чём-то её заслужил — начал работу. Мы помогали матерям, оказавшимся в беде, детям с тяжёлыми диагнозами, подросткам, которых родители оставили на произвол. Я работала в команде фонда, помогала собирать документы, организовывать встречи, писать обращения.

Каждый раз, когда я видела, как ребёнку дают шанс, которого не было у моего сына, я чувствовала, что не зря пережила каждую холодную ночь, каждую слезу, каждое унижение. Мой мальчик не жил напрасно.

Николай стал для фонда не меценатом, а работником: лично ездил на встречи, открывал проекты, слушал матерей, которые рассказывали ему о своих страхах. Я видела, как меняется его осанка, голос, взгляд. Он будто становился тем человеком, каким должен был быть с самого начала: ответственным, зрелым, умеющим слушать, а не только говорить.

Однажды, в конце рабочего дня, когда мы закрывали документы для нового проекта, он сказал тихо:

— Анна… я не прошу простить. Но могу ли я надеяться, что когда-нибудь вы перестанете видеть во мне того мальчишку, который причинил вам столько боли?

Я долго молчала. Потом подошла к окну.

— Я уже вижу не мальчишку, — сказала я. — Но видеть в вас друга… или близкого человека… я ещё не готова. Мне нужно время. Много времени.

Он кивнул.

— Я подожду.

— Без ожиданий, Николай, — поправила я. — Просто живите правильно. Каждый день. Ради тех, кто ещё может быть спасён.

Он улыбнулся. На этот раз — светло.

Иногда, поздно вечером, я прихожу на кладбище, где покоится Кирилл. Сажусь на скамейку, касаюсь холодного камня памятника и шепчу:

— Твой отец меняется. Не ради меня — ради себя. И ради тебя. Возможно, так и должно было быть: ты стал его зеркалом.

Ветер трогает ветви старых деревьев, и мне кажется, что сын слышит меня. Что он знает: его жизнь, короткая и хрупкая, стала началом чего-то большого.

Я ухожу с кладбища всегда с одним ощущением: я больше не одна. Пусть рядом нет моего мальчика, но есть путь, который мы начали в его имя.

А Николай… он идёт рядом, не навязываясь, не требуя, не пытаясь сжать меня в старые рамки. И, может быть, когда-нибудь я смогу назвать его не виновником своей боли, а человеком, который помог мне подняться.

Но пока — я просто живу. И впервые за многие годы делаю это не из страха. А из силы.